1. 面膜背后的生死时速

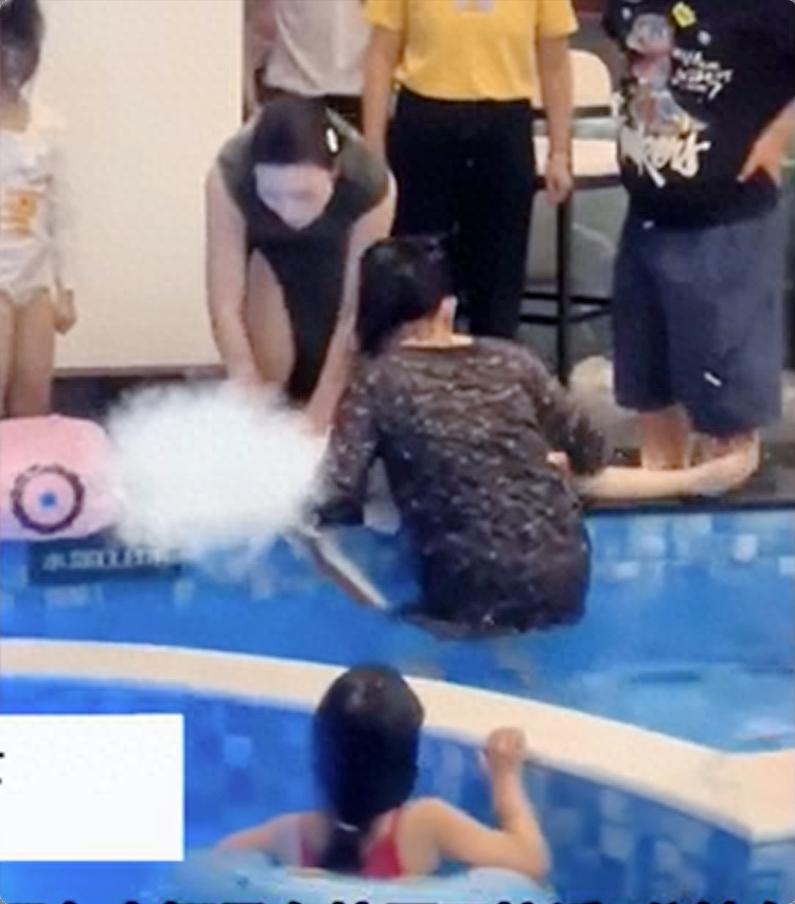

"面膜还没干透,人已经跪在生死线上!"2025年2月10日,云南西双版纳某温泉泳池内,一位敷着面膜的女士用颤抖的双手,在女童青紫的胸口按压出生命奇迹。当监控画面中那张白色面膜与泛紫的小脸同框时,全网屏息——原来英雄的模样,可以如此平凡又震撼!

见义勇为的“面膜侠”正在施救

这一幕,撕开了酒店泳池安全管理的遮羞布——救生员去哪儿了?家长的监护为何失守?更令人心惊的是,类似的悲剧几乎每年都在上演。据研究,溺水是全球儿童意外死亡的第二大杀手,而中国每年有超过2万名儿童因溺水失去生命。这一次的十分钟生死劫,不过是一面照妖镜,映出无数家庭和公共场所的致命疏忽。

2. 当“安全泳池”沦为夺命陷阱

时间线还原:

· 14:00:女童小雅(化名)随父母入住酒店,泳池区域未见明显安全警示牌。

· 15:30:小雅套着泳圈在浅水区玩耍,父母坐在池边低头刷手机。

· 15:42:泳圈意外侧翻,小雅坠入水中。由于未穿救生衣,她的挣扎未引起任何人注意。

· 15:45-15:55:救生员离岗接电话,其他游客误以为女童在练习潜水。

· 15:55:一名游客发现小雅姿势异常,跳水救援并实施心肺复苏。

致命细节曝光:

· 救生员配备形同虚设:酒店虽宣称“每50米配备一名救生员”,但事发时近200平方米的泳池仅有1人值守,且擅离职守。

· 家长监护流于形式:研究显示,90%的儿童溺水事故发生时,监护人距离孩子不足30米,但注意力分散。

· 应急设备缺失:现场未配备救生杆、漂浮绳等基础救援工具,延误黄金救援时间。

3. 酒店甩锅与舆论风暴

事件曝光后,酒店方声称“已尽到提示义务”,将责任归咎于家长监护不力。然而,云南省2023年颁布的《儿童溺水预防条例》明确规定:经营性泳池必须保证救生员在岗率100%,且需每季度接受应急培训。当地卫健委已介入调查,涉事泳池被责令停业整顿。

讽刺的是,就在半年前,云南弥勒市某酒店因救生员5秒内成功救援溺水女童获全网点赞。两起事件对比鲜明——安全不是偶然,而是严格制度的必然结果。

4. 网友建议:全民监督与科技赋能

· “泳池黑名单”制度:网友呼吁建立全国泳池安全评级系统,实时公示救生员在岗状态和处罚记录。

· AI监控系统:加拿大已试点泳池智能监测设备,通过姿态识别技术,20秒内预警异常溺水行为。

· 监护责任立法:参考美国部分州法律,家长因玩手机导致儿童溺水可被起诉“过失致危罪”。

5. 从“事后痛心”到“事前防御”

① 公共场所:安全不能只靠“纸面规定”

· 救生员双重监管:强制佩戴执法记录仪,离岗超1分钟自动报警。

· 儿童专属泳区:设置水深不超过0.6米的独立区域,配备浮力警报手环。

② 家长必学:黄金救援四步法

1. 呼救+报警:立即呼喊救生员,同步拨打120(户外溺水者存活率与急救响应时间直接相关)。

2. 间接救援:用长杆、浮板等工具施救,严禁手拉手下水。

3. 心肺复苏:按A-B-C顺序开放气道→人工呼吸→胸外按压,溺水者心脏骤停后4分钟内是存活关键期。