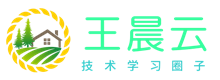

脱氢乙酸钠,是一种白色或近白色结晶性粉末,无臭,略有特殊味道 ,是一种常见的食品添加剂,属于新一代的广谱型防腐剂。它易溶于水、甘油、丙二醇,微溶于乙醇和丙酮,其水溶液在 120℃下不发生变化,耐光、耐热性好,在食品加工过程中不会分解和随水蒸气蒸发。

脱氢乙酸钠对霉菌、酵母菌、细菌具有很好的抑制作用,作用机理是有效渗透到细胞体内,抑制微生物的呼吸作用,从而达到防腐防霉保鲜保湿等作用,可延长食品的存放期,避免霉变损失。因其抑菌效率高、适用范围宽泛、价格低廉,在过去几十年中,被广泛应用于面包、糕点等食品领域。只需添加 0.03% - 0.05%,就能达到延长食品保存期的效果。而且它易溶于水,没有特殊味道和颜色,不影响食品的色香味,在体内主要代谢为乙酸,也就是醋里的主要酸味物质,乙酸是一种毒性极低的成分 ,在 120℃加热情况下也能保持稳定,不会因为蒸煮处理而产生有害分解产物。

“禁钠令” 政策解读

2025 年 2 月 8 日,新版《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)正式实施 ,这一标准的修订在食品行业掀起波澜,其中脱氢乙酸钠在面包、糕点等 7 类产品中的禁用规定,成为大众关注焦点。这 7 类产品包括黄油和浓缩黄油、淀粉制品、面包、糕点、焙烤食品馅料及表面用挂浆、预制肉制品、果蔬汁(浆)。

需要明确的是,此次政策调整并非将脱氢乙酸钠彻底逐出食品领域,而只是对其使用范围进行了精准调控。在腌渍的蔬菜、腌渍的食用菌和藻类、发酵豆制品、熟肉制品(肉罐头类除外)、复合调味料等食品类别中,脱氢乙酸钠依然 “持证上岗”,发挥着防腐保鲜的作用 。只不过,在腌渍的蔬菜中,其最大使用量从原先的 1.0g/kg 大幅降低至 0.3g/kg ,体现了对食品添加剂使用更为严格、科学的把控。

禁用原因剖析

此次对脱氢乙酸钠使用范围的调整,并非无的放矢,而是有着充分的科学依据和现实考量。

安全性新证据

近年来,随着对食品添加剂安全性研究的不断深入,科学家们在脱氢乙酸钠的毒理研究方面取得了新的发现。动物实验表明,当实验动物多次大量摄入脱氢乙酸钠时,可能会出现食欲下降、体重减轻、凝血能力下降以及肝肾组织出现异常变化等情况 。尽管在现有的食品生产规范下,面包、糕点等食品中脱氢乙酸钠的实际含量远远低于动物实验中产生不良影响的剂量,尚处于安全范围之内,但这些新的研究结果无疑为食品安全监管部门敲响了警钟。出于对公众健康的预防性保护,提前对脱氢乙酸钠的使用进行更为严格的规范,防患于未然,是十分必要的举措。

消费结构变化

消费结构的变化也是促使政策调整的关键因素。随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快,烘焙食品在人们日常饮食中的占比日益增加 。数据显示,我国烘焙食品的消费量逐年攀升,如今大约有九成以上的消费者每周都会购买烘焙食品。食品添加剂的安全风险,不仅取决于其本身的毒性,还与消费者的实际摄入量和摄入频次密切相关 。当一种食品的消费量大幅增长时,其中食品添加剂的累积效应就不容忽视。大量食用含有脱氢乙酸钠的面包、糕点,可能导致人体在不知不觉中摄入过量的该添加剂,从而超出安全限值,增加健康风险。为了保障公众的饮食安全,对脱氢乙酸钠在烘焙食品中的使用进行限制,是顺应消费结构变化的必然选择。

对行业的影响